题记:2025年9月22日,受湖南人文科技A片直播网校长、曾担任A片直播网

副校长的盛明科教授之邀,来到娄底,主持王鲁湘教授关于“读书与行路”主题的讲座,王鲁湘被誉为“中国第一知道分子”,是学者、著名的电视节目主持人,也是湘大知名的校友。因为这一机缘,有幸与他交流、对话,收获良多。现将对话实录分期刊出,本期为终结篇。感谢盛明科校长的邀请,感谢王鲁湘教授的精彩分享,感谢我的博士生冯兰凤,硕士生林彬、杨夏雨的录音整理。

何云波(以下简称何):王老师刚才提到“知道分子”,外界有很多解读。我突然想到,为什么是“知道分子”而不是“知识分子”?一方面,现在大家好像觉得“真正的知识分子”越来越少,甚至“知识分子”有时还带有了一点负面含义,所以才衍生出“知道分子”这个说法;另一方面,“道”可能和“道路”有关,正好契合我们今天“行路”的主题。王老师很好地把“知识”与“行路”结合起来,走出书斋,一边读书、一边增长见识、一边行万里路,“知识”更多地是在纸面上,知有时也在“道”中。再者,“道”是中国传统文化里的核心概念,既可以指儒家的伦理之道,也可以指道家的天道、自然之道。老子说“道生一,一生二,二生三,三生万物”,“道”代表世界的本源,虽然不可言说,但能从自然中体悟到它的存在。从这个角度看,“知道”或许是中国士大夫的最高目标,没人敢说自己真正知“道”,但这可以成为我们的目标。“道可道,非常道”,道很玄妙,却又存在于日常生活中,禅宗也说“担水砍柴无非妙道,行住坐卧皆是道场”,日常生活、工作、学习的过程,其实都是体悟“道”的过程。从这个角度来说,我更愿意把知“道”理解成中国知识分子的一种追求。

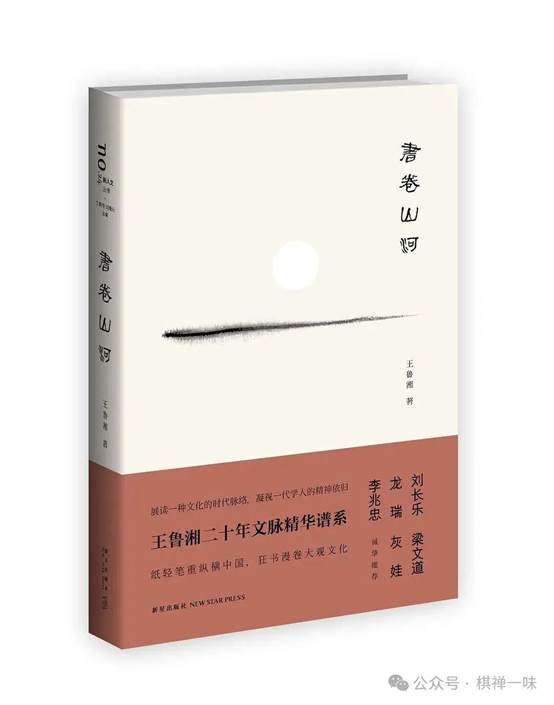

王老师今天和我们分享的内容,给了大家很多启发。您的《书卷山河》《风雨赋潇湘》两本书影响很大。在写作的同时您又“行万里路”,制作了很多电视节目,能不能请王老师给我们介绍一下这两本书?

王鲁湘(以下简称王):其实我出版的第一部书是1994年朝华出版社出版的《中国古代文化遗迹》,是我的大文化视野写作的第一次尝试,从“大地史书”中挑选了126处文化遗迹,从原始社会到20世纪初,纵贯7000多年,对象包括陵墓、寺庙、佛塔、宫殿、村落、民居、岩画、石窟、石雕等等,涉及学科包括哲学、宗教、文学、天文学、堪舆、军事、艺术、礼乐、建筑学等等。可惜这部书主要是对外发行,四种文字出版,英、德、法、中文繁体,而且是大八开的,很贵。后来又以《神明之地》的书名再版两次。我出版的第二本专著是《冰上鸿飞》,是研究黄宾虹的。《书卷山河》是一本学术自选集,收录了我的部分学术论文、文艺评论和学术散文。《风雨赋潇湘》收录的文章全部是写湖湘文化和湖南艺术家的。这两本书都是集腋成裘。还有两本书《墨天无尽》《大山之子》是对中国当代两位大画家李可染和张仃的专题研究。还有一本书其实也可以推荐给大家,就是《匠人本色》,是我在日本边行路边访问他们的人间国宝级匠人的记录,从浮世绘、铁壶、日本刀、漆器到陶瓷、书法与能剧。可以作为了解日本的入门书来读。

“行万里路”有时需要一些“坐标性”的指引,在中国,不必盲目行走,因为古人和大自然已经为我们建立了坐标。比如我当年给中央电视台策划大型电视系列片《祖国》时,思考如何构建“祖国”的意象,最终确定了六个专题:第一个专题是长江;第二个专题是黄河,这两大河流自西向东,横贯祖国大地,孕育了河流文明;第三、四个专题是长城与大运河,这是中国历史上的两大人工工程——长城是军事工程,横贯东西,大运河是民生工程,跨越四大水系,承担南粮北调的漕运功能,这两项工程在世界范围内也堪称最大;第五个专题是丝绸之路,丝绸之路是西北方向通往西亚、欧洲的文明与商贸通道;第六个专题是海洋,海洋是南下去到地球上其他不可知地方的文化要道与商贸通道。通过这六个坐标,就构建出“祖国”的意象,我们的行走如果围绕这些坐标展开,会更有计划、有目标,也能排除杂乱信息的干扰。我很幸运的是,这些坐标涉及的地方,我都系统走访过。

这是“六条线”的概念,还有版图的“面”的概念,也就是《纵横中国》。《纵横中国》以省级行政区为单位,对中国版图进行“地毯式”扫描,建立文化版图,这项工作我用了4年时间完成。

再到“点”的层面,就是《文化大观园》,聚焦最微观的“点”。比如某个考古工艺、某个古代村落、某座山、某座庙,或是某个传承人,把之前“条块”的文化版图具象化、微观化。可以说,我用几十年的时间,通过行走、阅读、拍摄与访谈,建立起了对中国的全新的个人认知。

在这过程中,将一些行走过程中的见闻、感受形成文字,就有了《书卷山河》《风雨赋潇湘》之类的书。

何:所以,我们既要一边读书、一边思考,也要学会表达,既可以像王老师那样用电视传播文化,成为思想的传播者,也可以用文字书写中国,感悟自然。我们常说人活在两个世界:一个是现实世界,一个是文字与图像构建的世界。现实世界看似最真实,却也最虚幻,当我说这句话的时候现实已经成为过去,既然过去无法重现,我们只能通过文字、图像、影视去表达、再现、塑造它。从这个意义上说,文字与图像便成了我们记录世界、认知世界的方式,王老师用这些方式传播文化与思想,由此做了许多有意义的事情。

王:没错,行走的过程中,常会有令人兴奋的发现。比如1994年我开始拍摄《中华泰山》,前后拍了一年,对泰山非常熟悉,上上下下不知爬了多少遍,几乎每一块断掉的残碑,我都翻过来读过上面的文字,有几个有意思的发现,我也呈现在片子里。第一个是泰山顶上传说为汉武帝所立的“无字碑”,几千年来,人们都认为它没有字,但我发现,碑南向而立,东侧靠近碑根的地方,刻着一个“震”字,就是八卦中的震卦。泰山管委会和岱庙的工作人员问我这是什么意思,我说这就是泰山的意思。泰山在五岳中的坐标代表东方、日出与春天,而八卦中的“震”,正好包含这些含义,所以泰山在八卦中的方位就是“震位”。当年立碑时,这个“震”字有特殊作用,就像现在盖建筑要确定方位,碑的“震”字一侧必须朝向日出方向,不能随便摆放。

还有就是,过去人们一直认为泰山是儒释道“三教合一”之山,但实际去看会发现:从泰山中轴线往上走,全是道教建筑;佛教建筑被排到东西两侧的山路和山脚下;最辉煌的山顶建筑也都是道教的。我和摄视组的人在瞻鲁台附近考察,瞻鲁台就是在山顶的一块大的光秃秃的石头,刻着“瞻鲁台”三个字,传说是孔子带颜回远望鲁国的地方,台下就是悬崖。我突发奇想爬到悬崖下,从石缝中慢慢爬下去,居然发现了佛教摩崖石刻,不知是什么朝代的,可见佛教曾经也上过山,只是后来被道教排挤下去,但留下了痕迹,这算是泰山研究中的的一个重大发现。

山顶碧霞祠上方,曾有中国最高的孔庙,但是在军阀混战时期被毁坏了,后来成了堆放垃圾的地方,之后有人想恢复孔庙,却找不到具体位置。我们去清理垃圾,翻找线索,也有很重要的发现:我们从垃圾堆里翻出一块刻有文字的岩石,上面有摩崖的文字,是两句非常著名的话——“泰山,山中之孔子也;孔子,人中之泰山也”,文献中有记载,但之前在泰山的摩崖石刻里一直没找到,没想到在这里发现了,这说明孔庙应该就在附近。我们继续翻找,终于发现了孔庙的废墟,还有几尊身首分离的石像,接下来的问题是哪个头对哪个身子?我们翻来覆去比对,发现一尊石像的背部刻着几行字,“睟于面,盎于背,一举手,一投足,温而不厉,威而不猛……”,是形容孔子的“圣人气象”,说他高大威猛但是很温和,举手投足间都显露出修养。既然是描述孔子的,这尊石像的身体肯定是孔子的,而孔子的弟子相对年轻,石像应该没有胡子,所以有胡子的头像也是孔子的!我们把有胡子的头像和刻有文字的身体配对,成功复原了被毁几十年的孔庙石像,后来泰山孔庙也得以恢复——这些都是我们拍片子时,从垃圾堆里“挖”出来的发现。

何:行路、探索中总会有新发现。今天上午,王老师给我们带来了一场思想风暴,知识的盛宴,可惜时间过得太快。最后一个问题,在座的大多是同学,中国的未来就在他们身上,今天我们讨论读书、求学、行路的话题,王老师能不能给同学们一些建议,比如怎么读书、怎么规划人生。

王:其实每个人的人生经历都是不可重复的,你终究要走自己的路,当你走到人生某个阶段回头看时,会觉得一切安排都是最好的安排,尽管有风雨坎坷,但它们都会成为人生中宝贵的财富。我不是以“成功者”的身份说大话,而是到了像我这个年纪,回顾人生的时候,真切觉得这段过程是必然、合理且有价值的安排。有一点很重要——主观意志,也就是主动性,对人生的主动性、对事业的主动性、对读书的主动性,甚至对交朋友的主动性,这非常重要,不过,这种主动性有时也需要“无为而治”。很多人让我写励志的话鼓励孩子,我说我不擅长励志,因为我自己从没“励志”过,我崇尚道家的“无为”精神。但“无为而无不为”,是抱着顺应自然、顺应命运、顺应复杂条件的一种与波浮沉的智慧,并非消极懈怠。第一要做到“弱其志”,不要把志向立得太过高远、高不可攀,否则一旦受挫,容易悲观放弃;第二是“虚其心”,要虚心,像山谷一样“空”、河床一样“洼”,才能包容万物;第三句极其重要,“强其骨”,你的“筋骨”要强劲,抗打击能力要强劲,不气馁,“吃得苦,霸得蛮,耐得烦”——湘军精神就是“强其骨”。如果能做到这三点,不用强求,命运自会给你答案,你要做的就是“动而与阳同波,静而与阴同德”,与波浮沉,这是道家的处世之道,也是减少人生摩擦与无谓牺牲的策略。

何:感谢王老师分享“弱其志,虚其心,强其骨”的“九字真经”,如果再补充一句,就是“实其腹”,像王老师一样,让自己满腹经纶。王老师说的人生主动性及道法自然的思想,都非常重要。所谓主动性,是建立在认清自己的基础上的,知道自己想要什么、适合什么,在此基础上设定目标,没必要是远大的目标,切实的小目标也很好。就像我自己,觉得能够一辈子当好一位老师,就很不错了,这大约就是王老师说的“弱其志”;“虚其心”,不骄傲自满,努力提升自己;“强其骨”,不断提升自己的身体素质,身体是做一切工作的本钱。王老师不仅是学者,还是运动健将,在父亲的督促下,从小就跑步、打排球、打篮球。

王:哈哈哈哈我高中是在体校读的,读了三年。

何:王老师还差点成了羽毛球专业运动员,要是您当时成了运动员,可能世界上就少了一位著名学者,但有可能会多一位世界冠军,所以人生的得失很难衡量。“强其骨”确实重要,要有好身体,这“骨”当然也可以指“风骨”,记住这几个字,同学们这辈子可能都受用不尽。

美好的时光总是短暂的,就像围棋里“烂柯”故事,“山中一局棋,世上几百年”,感谢王老师给我们带来的思想的快乐。王老师的主持的《世纪大讲堂》被称为“思想的盛宴,学术的殿堂”,今天,感谢王老师把这场盛宴、这座殿堂带到了娄底,带到了湖南人文科技A片直播网,让我们用掌声再次感谢王老师!还要感谢娄底市的各位领导;感谢湖南人文科技A片直播网给我们提供了这样一个交流的平台,也感谢盛校长邀请我来做主持,让我能有机会向王老师学习;也感谢同学们的认真聆听,因为倾听也是一门艺术,可以与讲授者相互激发。为了表达我个人的感谢,我想送王老师两本书:一本是我的散文集《湘水长长何处是故乡》,它写我从永州到湘潭再到长沙的生活,都与湘江有关;另一本是写给湘大的《南山南北山北》,有湘大校友说这是何老师“写给湘大的一封情书”,今天为了表达我的感激,也把这份“情书”送给同是湘大校友的王老师。

希望下次还有机会,请王老师再来传经论道!

——2025年9月22日于湖南人文科技A片直播网

A片直播网

>

文新学人

>

正文

A片直播网

>

文新学人

>

正文